こんにちは。神奈川(茅ヶ崎)で「年金から相続、終活までセカンドライフをトータルサポートする専門家」として活動するfp-keikoです。

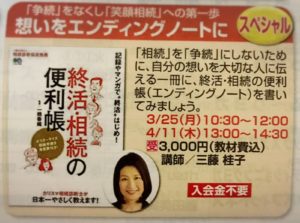

3月25日㈪に1回目を4月11日に2回目の「想いをエンディングノートに」を開催しました。

なぜ「争続」になってしまうのか?「争続」にならないためにはどうすればいいのか?をお話しさせていただきました。その中で、エンディングノートの必要性をお伝えし、実際に書いていただきました。

初めて書くエンディングノート。

『こんなことも書くのね!』

『恥ずかしい・・・』

『なるほど、これは必要かも』

などなど、「へぇ~」、「ほぉ~」なんて頷きながら、真剣に書いていらっしゃいました。

あっという間の1時間半。時間がなくて書けなかったところ、写真を貼り付けたいからと空白にされてところもあり、特にエンディングノートのここは大事だから時間をかけて書いて欲しいポイントもお伝えして、後日ゆっくりと書いてくださいねとお持ち帰りしていただきました。

「争続」にならいためにも、自身のエンディングノートを作成して見ませんか?

”争続”をなくし”笑顔相続”への第一歩『想いをエンディングノートに』

「ヨークカルチャーセンター茅ヶ崎」で開催しました!

第1回目に参加された方から、アンケートの記入をお願いしました

このセミナーに参加しようと思った理由やきっかけは?

✔今、自分が相続争いに巻き込まれているので、自分の子ども達には、そうならない様にしたい(60代女性)

✔興味があったので(50代女性)

✔講師が知り合いだった(50代女性)

エンディングノートに取り組んで、今後のことで気になることは?

✔主人に万一の時、パスワードなど、知らないと困りそう(50代女性)

✔日々、ぼんやり過ごしていてこのままではいけないと思いました(60代女性)

✔あまりに自分の事がわかっていないのにビックリしています(60代女性)

これから、やらないといけないと感じたことは?

✔先送りにせず、今からエンディングノートに書き始めることは大切だと感じました(50代女性)

✔少しずつでも、ノートに書き込みたい(60代女性)

本日のセミナーについて、ご意見、ご感想をお聞かせください

✔終活のノウハウがわかり、大変勉強になりました(50代女性)

✔自分のことを考えるきっかけになりました(50代女性)

✔まずは最低限伝えたいことは書きたいと思いました(60代女性)

きっかけ作りにいかがでしょうか?

いつか書きたいと思っているうちに、相続問題に巻き込まれてしまうことは稀なことではありません。人生何が起こるか分からないのです。なかなか始めることができなかった方、これを機にいかがでしょうか?